Ständig nehmen wir unsere Umwelt wahr, dies auf unterschiedlichen Kanälen, z. B. akustisch, visuell, haptisch. Wir lernen dabei in unserer Entwicklung, wiederkehrende Muster und Strukturen zu erkennen, um Wichtiges von Unwichtigem zu erkennen. Ganz zu beginn der menschlichen Entwicklung sind viele Funktionen noch über lebensnotwendige Reflexe gesteuert, erst mit zunehmender Entwicklung des Gehirns werden diese abgebaut, wären sonst teilweise in der Entwicklung hinderlich.

Das Arbeitsgedächtnis ist ein Bestandteil des Kurzzeitgedächtnisses, der zur kurzfristigen Speicherung und Verarbeitung von Informationen dient.

Das Arbeitsgedächtnis wird beispielsweise zum Lesen und Schreiben benötigt und gilt als wichtig, um Informationen, die im Alltag, aber auch im Unterricht z.B. über Sprache oder Bilder vermittelt werden, abzulegen, einzuordnen, d.h., zu lernen oder auch zu filtern.

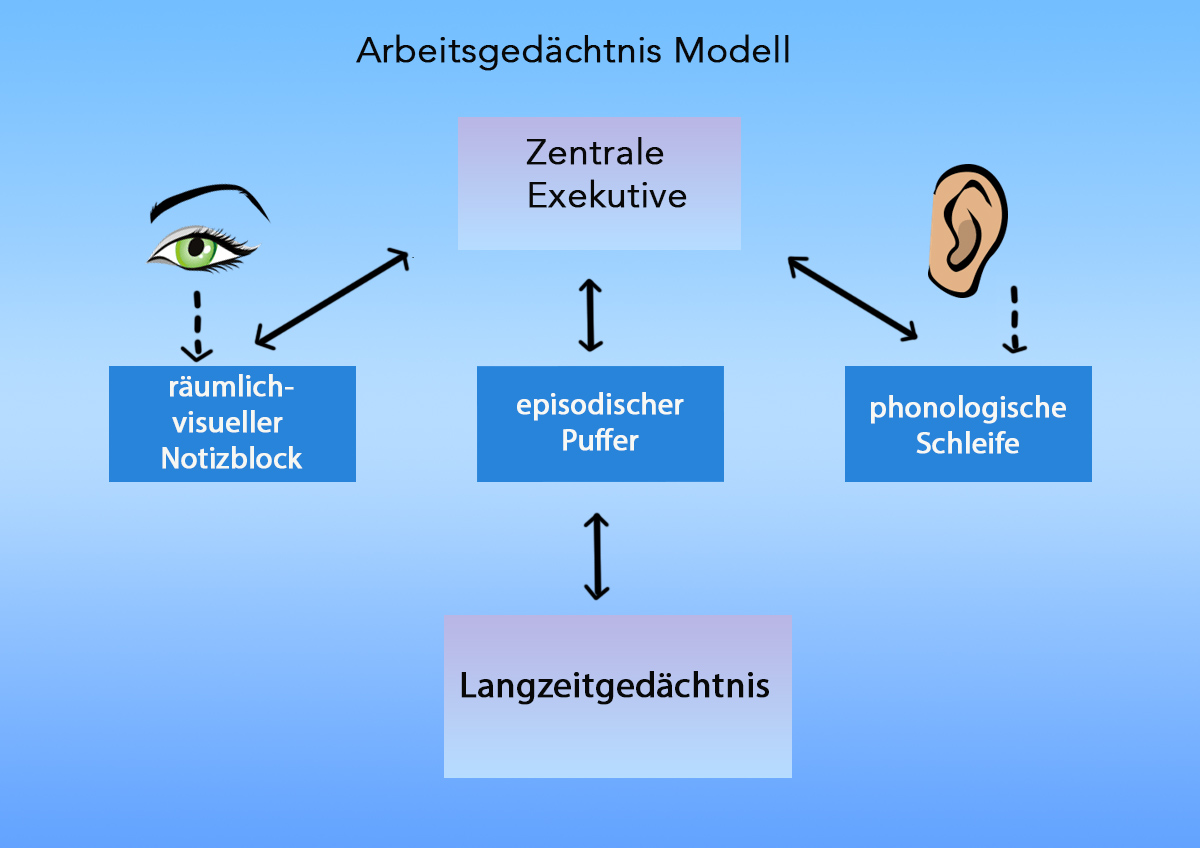

Das Arbeitsgedächtnis basiert nach theoretischen Modellen auf dem Zusammenwirken von 3 Strukturen, dazwischen geschaltet ist ein Puffer, ähnlich dem Arbeitsspeicher im Computer.:

- phonologische Schleife

- visuell-räumlicher Notizblock

- episodischer Puffer

- zentrale Exekutive

hier eine vereinfachte schematische Darstellung eines der vorhandenen Modelle:

Die phonologische Schleife ist für akustische und artikulatorische Aspekte der Information zuständig. Durch inneres, stumme wiederholendes Sprechen wird die Information für maximal 2 Sekunden in der Schleife zum Aussprechen bereit gehalten. Werden die Wörter innerhalb von 2 Sekunden nicht ausgesprochen, zerfallen in der phonologischen Schleife die Informationen, machen Platz für Neues und sind nicht mehr verfügbar.

Laut dem Wortlängeneffekt können Wörter mit wenigen Silben einfacher gespeichert werden als solche mit vielen Silben. Im Resultat kommt es hierbei auf die Aussprechdauer der Wörter an.

Der visuell-räumliche Notizblock verarbeitet visuelle Information. Hier scheinen 2 parallele Verarbeitungsmodalitäten am Werk zu sein. Ein Verarbeitungspfad fokussiert auf die Beschaffenheit und Struktur der Objekte und der andere setzt diese Informationen in räumliche Zusammenhänge.

- Was-Bahn

- Wo-Bahn

Die zentrale Exekutive hat übergeordnete primär Kontrollaufgaben. Sie entscheidet, für welche Informationen Kapazitäten besetzt werden und welche parallel laufenden und somit konkurrierenden Informationen gefiltert werden, damit die Handlung mit höchster Wichtigkeit ausgeführt wird.

Die zentrale Exekutive steuert die Aufmerksamkeit und agiert als Filter, der nur handlungsrelevante Informationen ins Arbeitsgedächtnis durchlässt.

Inzwischen gilt der Bereich des Arbeitsgedächtnisses als ein limitierender Faktor für Lernerfolg.

Über eine mögliche Trainierbarkeit gibt es keine wissenschaftlichen Studien. Jeder kann sich erinnern, wie er/sie Gedichte oder Vokabeln gelernt hat: Lesen, Hören, Nachsprechen, Erinnern, Wiederholen, … .

Wie können dennoch Schülerinnen und Schüler unterstützt werden?

Mehrkanaliges Lernangebote, das Einüben von Strategien, die Entlastung des Arbeitsgedächtnisses durch stützende Informationen (z.B. kurze Anleitungen, Merkhilfen nur zum jeweiligen Thema, „(„was lerne ich gerade, was sind wichtige Wörter oder Gegenstände?„, „welche Schritte muss ich machen?“, …) oder eine sprachliche Entlastung schwieriger Texte in Einzelschritte oder Begriffe mit Erklärungen oder in einfacher Sprache, sowie die Wiederholung von Aufträgen, Kernsätzen durch die Schülerin/den Schüler selbst können den Lernprozess unterstützen. Man baut sozusagen ein Geländer aus bekannten Vorerfahrungen und stützenden Bildern.

Automatisierung entlastet das Arbeitsgedächtnis, indem sie die Notwendigkeit verringert, sich bewusst auf einzelne Schritte zu konzentrieren. Durch intensive Wiederholung und Übung werden kognitive Prozesse, wie das Lesen oder Rechnen, automatisiert, sodass die limitierte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für komplexere Aufgaben frei wird. Dies geschieht, indem wiederholte Aktionen zu automatisierten Schemata im Langzeitgedächtnis werden und automatisch ausgelöst werden können.

Wie Automatisierung funktioniert

- Weniger kognitive Belastung: Automatische Prozesse erfordern weniger bewusste Anstrengung. Anstatt einzelne Buchstaben zu verarbeiten, lesen geübte Personen Wörter und Sätze als Ganzes.

- Entlastung des Arbeitsgedächtnisses: Wenn grundlegende Fähigkeiten automatisiert sind, wird der begrenzte Speicherplatz des Arbeitsgedächtnisses entlastet, sodass mehr Informationen verarbeitet und komplexere Aufgaben bewältigt werden können.

- Automatisierte Schemata: Durch ständiges Üben werden Handlungen und Informationen in sogenannten automatisierten Schemata im Langzeitgedächtnis gespeichert. Wenn eine Aufgabe diese Bedingungen erfüllt, wird das Schema automatisch aktiviert.

Beispiele für Automatisierung

- Lesen: Anfänger müssen sich auf einzelne Buchstaben konzentrieren, während geübte Leser Wörter und Sätze als Einheiten erfassen. Als erfahrene Leserinnen überfliegen wir Texte, können die Inhalte vorhersehen und wiedergeben und finden dennoch manchmal sogar Fehler.

- Rechnen: Durch das sture Einüben von Rechenregeln können Rechenschritte automatisiert werden, was das Lösen komplexerer Aufgaben erleichtert.

- Sport: Ein erfahrener Sportler kann Bewegungsabläufe oft nicht mehr im Detail beschreiben, weil diese automatisiert sind. Er kann sich um die Feinsteuerung kümmern.

- Autofahren: Erinnern Sie sich, wie Sie in der Fahrschule üben mussten, gleichzeitig auf den Verkehr zu achten, die Kupplung zu treten, den Gang zu wechseln und Sie jeden Schritt bewusst durchführen mussten. Erwischen Sie sich jetzt nicht manchmal auch dabei, zu überlegen, ob die letzte Ampel grün gewesen ist, müssen Sie beim Anfahren am Berg noch nachdenken?