Inklusion in der Schule erfordert durchgängige Prinzipien

In der inklusiven Pädagogik sollen alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen – gemeinsam lernen und teilhaben. Damit das gelingt, müssen bestimmte Unterrichtsprinzipien in einem durchgängigen klaren und verlässlichen Classroommanagement verwirklicht werden, die die Vielfalt der Lernenden berücksichtigen.

Hier sind die wichtigsten Unterrichtsprinzipien der Inklusion:

1. Individualisierung und Differenzierung

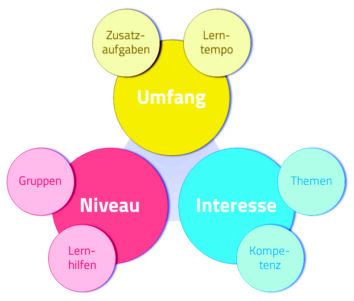

Jede Schülerin und jeder Schüler soll entsprechend der eigenen Fähigkeiten, Interessen und Lernvoraussetzungen gefördert werden.

Differenzierte Aufgaben, Materialien und Lernziele ermöglichen verschiedene Zugänge zum gleichen Thema.

2. Kooperation und Teamarbeit

Lehrkräfte arbeiten interdisziplinär zusammen (z. B. Regelschullehrkraft und Sonderpädagogin).

Auch Schülerinnen und Schüler kooperieren miteinander: Lernen durch Kooperation, Partner- und Gruppenarbeit fördert soziale Integration, Jede/r kann individuelle Stärken einbringen oder Teilaufgaben übernehmen.

3. Partizipation

Schülerinnen und Schüler werden aktiv an Entscheidungen beteiligt (z. B. bei Lernzielen, Methoden, Regeln). So wird Selbstbestimmung und gemeinsame und individuelle Mit-Verantwortung gestärkt.

4. Lebenswelt- und Handlungsorientierung

Lerninhalte sollen an der Lebensrealität der Schüler:innen anknüpfen.

Ziel ist ein bedeutsames Lernen, das auf Alltag und Zukunft vorbereitet und Vorwissen aktiviert.

5. Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt

Vielfalt wird nicht als Problem, sondern als Bereicherung verstanden.

Der Unterricht fördert Toleranz, Empathie und gegenseitigen Respekt.

6. Förderorientierung

Der Fokus liegt auf den Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes, nicht auf Defiziten.

Regelmäßige Beobachtung und individuelle Förderung sind zentral. Ziele werden abgesprochen, orientiert und reflektiert.

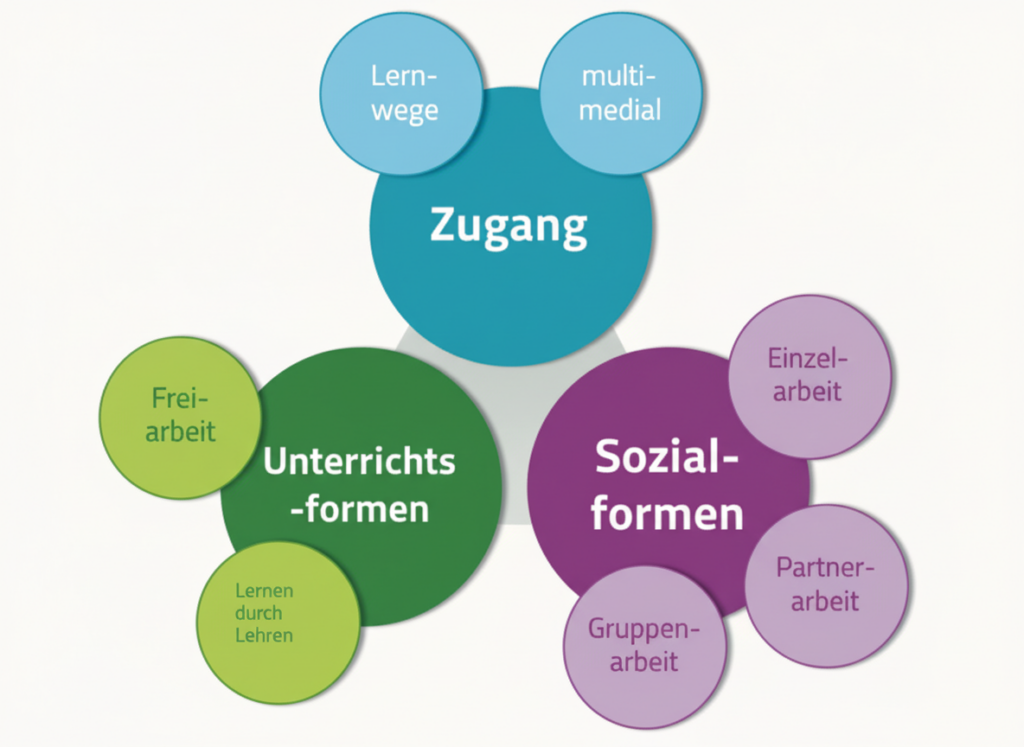

7. Flexibilisierung von Unterrichtsformen

Einsatz vielfältiger Methoden (Stationenlernen, Projektarbeit, offene Lernformen).

Unterschiedliche Lernwege und Lernzeiten werden zugelassen.

8. Barrierefreiheit und Zugänglichkeit

Unterrichtsmaterialien, Räume und Kommunikationsformen sollen für alle zugänglich sein (z. B. visuelle, auditive, sprachliche Anpassungen). (Digitale) Hilfsmittel unterstützen die Teilhabe.

9. Ganzheitlichkeit

Der Unterricht berücksichtigt kognitive, emotionale, soziale und motorische Aspekte.

Ziel ist eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung.

10. Reflexion und Weiterentwicklung

Lehrkräfte reflektieren regelmäßig ihre Haltung, Methoden und Strukturen im Hinblick auf Inklusion.

Fortbildung und kollegiale Beratung sind wichtige Bestandteile.

Hier der aktuelle Bericht der Landesregierung zur Inklusion.

Inklusion ist gesetzlich in der Landesverordnung über sonderpädagogische Förderung (SoFVO v. 16.2.2022) geregelt. https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/perma?j=SoFVO_SH

Förderschwerpunkt Lernen

Als Förderzentrum unterrichten wir Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt Lernen in der Regel in der Inklusion an der besuchten Schule.

Ein sonderpädagogischer Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt Lernen liegt vor,

wenn ein Kind so umfangreich, umfassend und langdauernd in seinem schulischen Lernen beeinträchtigt ist, dass es deshalb eine schulische Betreuung benötigt, die speziell auf sein Lernverhalten eingeht.

- Dies bedeutet, dass Kinder die Ziele der besuchten Schule auch mit den in der Schule zur Verfügung gestellten zusätzlichen Förderungen nicht erreichen. Ein längerer Verbleib in der Eingangsphase und ein Lernplan mit Förderangeboten reicht nicht aus.

Ist der sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt, haben die Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung.

Der Anspruch auf sonderpädagogische Förderung kann an einer Förderschule (Ausnahme), in der Regel jedoch in einer inklusiven Maßnahme an einer Grundschule oder Gemeinschaftsschule realisiert werden.

- Ihr Kind besucht weiterhin die zuständige Grundschule/weiterführende Schule und wird dort zieldifferent unterrichtet.

Das bedeutet, dass die schulischen Anforderungen, Klassenarbeiten, Bewertungen und Zeugnisse an das Leistungspotential ihres Kindes angepasst werden und ein Sonderpädagoge unserer Schule ihr Kind im Unterricht zusätzlich unterstützt. In der Fachsprache heißt das „Inklusion“.

In einigen Fächern bekommt ihr Kind die Noten der Schule, in anderen Fächern eine Textbemerkung oder Noten im individuellen Bezugsrahmen (i.B.). Die gemachten Lernschritte und Lernerfolge werden bewertet.

Einmal jährlich wird geprüft, ob der sonderpädagogische Förderbedarf weiterhin besteht. In der Regel erfolgt dies in den gemeinsamen Förderplangesprächen, die 2 mal jährlich stattfinden.

Bei ausreichenden Leistungen erwerben die Schüler nach 9 Schulbesuchsjahren im Regelfall den Förderschulabschluss.

Und was ist mit dem Ersten Allgemeinen Schulabschluss?

Der Schulabschluss kann von Schülerinnen bei entsprechenden Leistungen in verschiedenen Maßnahmen erworben werden (z. B. Teilnahme an der Prüfung, Flexklasse, berufsvorbereitende Maßnahmen in den Beruflichen Schulen, Volkshochschule, …). Im Einzelfall schaffen es einzelne Schülerinnen und Schüler, ihre Lernrückschritte aufzuholen und an den Prüfungen der Klasse erfolgreich teilzunehmen.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie bitte einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie nehmen können.

Telefon: 04152/842313

Bildungseinrichtungen, die Inklusion in ihrem Alltag umsetzen und für alle Menschen offen sein wollen, haben bei der praktischen Umsetzung viele Fragen. Der Index für Inklusion ist ein Leitfaden, der bei diesem Prozess der Öffnung für Vielfalt eine fundierte Orientierung und wichtige Hilfestellung bieten kann.

INKLUSION

Definition von Integration (nach G. Feuser 1986, 55f.)

„Integration zu realisieren heißt in gleicher Weise für Kindergarten und Schule, dass

- alle Kinder

- an / mit einem gemeinsamen Gegenstand / Inhalt / Thema

- in Kooperation miteinander

- auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau

spielen und lernen.“ Diesem Verständnis von Inklusion liegt zugrunde, dass man anerkennt, dass alle Kinder verschieden sind, d.h.:

- mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen

- unterschiedlich schnell lernen

- auf unterschiedlichen Wegen lernen

Der Unterricht in der Schule muss diesen unterschiedlichen Voraussetzungen und Lernwegen Rechnung tragen:

Prinzipien des integrativen Unterrichts nach Boenisch (1999)

1. Prinzip der entwicklungslogisch-ganzheitlichen Didaktik

2. Prinzip der Handlungsorientierung

3. Prinzip des Interessen- und Erfahrungsbezuges

4. Prinzip der Kommunikation und Interaktion

5. Prinzip der kritisch-konstruktiven Unterrichtsgestaltung

6. Prinzip der Modellierung von Lernwelten

7. Prinzip der Differenzierung und Individualisierung

8. Prinzip der Gemeinsamkeit

9. Prinzip des 2-Pädagogen-Systems

10. Prinzip des ökologisch-systemischen Bezuges

Erfolgreiche Inklusion ist unter anderem abhängig von personellen, räumlichen, sachlichen, motivationalen und organisatorischen Bedingungen.

Um diese Verständnis von Individualisierung von Lernprozessen bei der Unterschiedlichkeit der Schulen/Klassen mit präventiven und inklusiven Maßnahmen mit zielgleicher oder zieldifferenter Förderung zu unterstützen, haben wir für die Zusammenarbeit von Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern mit Lehrkräften anderer Schulen einen Leitfaden zur Zusammenarbeit in solchen Maßnahmen entwickelt, diese Papier stammt aus 2010 und sollte die individuelle Zusammenarbeit von Team-Lehrkräften anregen. Hier können zu Beginn einer Zusammenarbeit in einer Lerngruppe Formen der Kooperation, Folgerungen für den Unterricht und die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem Kollegium abgesprochen werden.

Inzwischen sollte die Zusammenarbeit in der Inklusion als gemeinsame Aufgabe selbstverständlich sein. Ggfs. noch zu schließende Kooperationsverträge zwischen Schule und Förderzentrum sollte Verlässlichkeit, Transparenz, Evaluation und Weiterentwicklung sichern. Hierzu stellen wir folgende Materialien bereit:

- Leitfaden Inklusion (Schulen und Schulleitungen)

- Vorlagen für Kooperationsvertrag

- Index für Inklusion

Je nach Förderbedarf /sonderpädagogischem Förderschwerpunkt kann eine Unterstützung der individuellen Lernsituation unterschiedlich gestaltet werden.

Bestenfalls bekennt sich eine Schule zur Inklusion und stellt sich dieser Aufgabe (Arbeit mit dem Index für Inklusion). Diese Haltung sollte auch die Lehrkräfte prägen, Vielfalt sollte als Bereicherung wahrgenommen werden, sollte Unterrichtsprinzip bezüglich der Lernwege und Lernmaterialien sein (hier bewusst nicht Lehrwege und Lehrmaterialien).

- Gemeinsamer Unterricht im Team und offenere Unterrichtsformen prägen eine solche Haltung.

- Zusätzliche Orientierungen zum Thema oder zur Arbeitsorganisation

- sprachliche Entlastung oder

- die Entlastung des Arbeitsgedächtnisses z.B. durch Wortspeicherkarten für einige,

- zusätzliche herausfordernde Aufgaben für Andere

können Elemente sein,

- jahrgangsübergreifende oder

- Lernniveau-übergreifende Helfersysteme oder Unterrichtsangebote

ebenso.

Unterstützt werden kann der Unterricht der Lerngruppe durch

- Veränderung der Lernkultur vom Lehren zum Lernen (Lerncoaches statt Lehrkräfte),

- Angebote an alternativen oder ergänzenden Lernmaterialien oder Lernmethoden,

- eine Unterrichtsbegleitung durch eine Unterrichtshilfe,

- durch die Doppelbesetzung von Lehrkräften,

- analoge oder digitale Lernpfade zu Themen,

- die Gewährung eines Nachteilsausgleiches beispielsweise bezüglich des Tempos/Umfangs von zu leistenden Arbeiten, des Zeitpunktes und der Form von Lernzielkontrollen, usw…,

- Veränderung bzw. Vielfalt der Leistungsnachweise (fakultativ oder summativ), Zwischenergebnisse werden präsentiert, abgefragt, Zeitpunkte durch die Lernenden bestimmt, … .